昔から日本で建材として使われてきた木材。その木材が生まれる森を有したここ御船町の山あいで、環境との繋がりを考えながら、DIYによる空き家改修を学ぶ場「みふね もりのいえ」。現役大工である3人の講師を迎え、環境への影響を考えながらDIYのスキルを身につけられるような内容になっています。

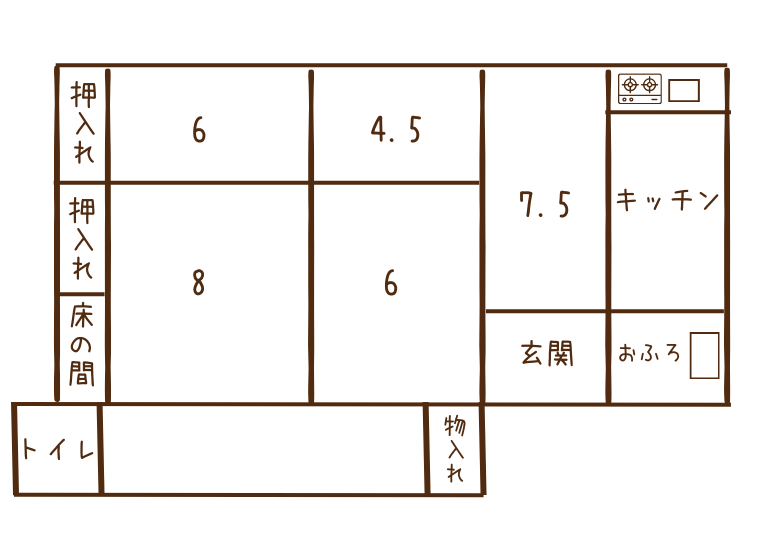

一軒目の会場となった空き家について

一軒目の〈もりのいえ〉会場は御船町の中山間地、七滝地区にある空き家。昨年末に御船町の平坦部に暮らす長浜さんが買われました。長浜さんの10歳と12歳のお子さんは、以前は家の近所のフリースクールに通っていました。その後「小規模特認校」である七滝中央小学校の存在を知り、毎日御船の町中から七滝中央小学校まで片道15キロを送迎しています。

「小規模特認校」とは、校区に関わらずどこからでも通え、地域と連携した特色ある教育や、少人数ならではのきめ細かい指導が特色の学校です。七滝中央小学校については、色々な魅力があるので、また別の記事で紹介したいと思います。

この空き家、長浜さんたちが購入する少し前まで、おばあさんがひとりで住まれていました。空き家の期間はほんの2、3ヶ月間だったので改修はさほど必要ないだろうと思い、長浜さんご一家もすぐに引っ越す予定でした。しかし床が少しブヨブヨとしているのが気になり、床を剥いでみると……床下の木材のかなりの範囲がシロアリに喰われ、ボロボロの状態でした。

旦那様の智宜さんは、以前住んでいた家の床を自身で張り替えたり、ある程度DIYの技術がある方。七滝のお家に関しても、床や壁はご自身で直す予定でした。しかし「根太」や「足固」といった床下の土台までシロアリに喰われているのを見て、どうしようという状態だったので、今回DIY教室の会場とさせて頂くことになりました。

特殊伐採注釈:重機の入れない狭い場所や傾斜地、建物の電線近くの大木などを、クライミングロープを使用して木に登り、根元から倒さずに伐採する技術

この家には300坪弱の宅地のほか、田畑2反(600坪)と山林1町(3000坪)が含まれています。田舎の家にはよくある物件で、自宅と庭以外に加えて広大な田畑や山林がついていることがあります。その中で家と庭だけを購入することが難しい場合もあります。

破格に聞こえる購入額ですが、それは母屋が建っている部分が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されていることが理由に挙げられます。中山間地はイエローゾーンやレッドゾーンに建つ空き家が多く、災害時のリスクを考え購入を控える人も少なくありません。ただこの土地の場合、母屋はレッドゾーンに建っているのですが、現在畑として使われている宅地の一部はイエローゾーンまたはどちらでもないので、長浜さんたちは、いずれこの畑側に家を建てたいとおっしゃっていました。

そしてこの物件の魅力は、長浜さんが「納屋で決めた」とおっしゃっているのも頷ける、鉄筋で頑丈に建てられた二階建ての納屋です。林業で使うご主人の道具類を置いたり、子供たちのスケートボードの練習場になったりと、色々活用できそうです。

また、家に付いている山林の手入れはご主人の本職。以前はご夫婦で農業もされていたので、農地の管理も出来、まさにこの物件にぴったりなご家族です。

改修箇所

キッチンと居間に加え、田の字で4部屋の和室があるこの家。家主さんからの改修希望は、以下でした。

①台所の隣の部屋→床下の土台部分を交換し、床下地と床板を張る

②奥の和室→畳の下地板を交換する

③台所と隣の部屋の間の壁を取り除く

④キッチンシンク→古いので代える

⑤台所→フローリングを上から張り直す

さて、ご希望通りになるでしょうか!

第一回 2024年6月23日(土)

記念すべき初回は、滅多にないというレベルの土砂降りの中、大人9名、子供6名の参加者が集まりました。心配事はありましたが、小学校高学年以上の子供も参加可能としました。小さい頃からDIYの機会を持つのは、その後の生きる力にも繋がるし、空き家に興味を持ってもらえたらという想いがありました。

キャプション:大きな納屋があったお陰で、土砂降りの中でも落ち着いて開催できました

初回は大工道具に慣れるために、「馬」と言われる作業台作りから始まりました。大工さんが木材をカットしたりするのに使うこの作業台。大工ではないし、せっかくなら作った後は、別のことにも使えたらいいなあという希望から、講師の北村さんが考えてくれたのが少し低めの設計の馬。座りやすい高さで、作業台以外にも庭の椅子として使えそうです。北村さんが持ってきてくれた廃材の中から好きな材料を選び、それぞれ唯一無二の馬(椅子)作り。ノコギリ、金槌、ノミを使って子供から大人まで、3人の大工さんに見守られながら馬作りに励みました。

大工さんと相談して、作業をする子供は小学校高学年以上という設定にしました。(でもどうしてもやりたいならそれ以下でもいいよ、とおっしゃっていましたが)

初回は子供の参加が6人。集中力切れて途中で投げ出すのではないかとか、怪我は大丈夫かとか、色々な心配がありました。でも蓋を開けてみると、子供たちの集中力の高いこと! それが初回で一番驚いたことかもしれません。

あっという間に12時になり、お楽しみのお昼ご飯は、郷土家庭料理のバイキング。この地区の元気なお母さんたち〈七滝元気組〉による手作り料理の数々。

〈七滝元気組〉は、分かりやすく言えば全国にある婦人会のような団体。でも地域外の活動も多くなる婦人会よりも、もっと自由に地域に密着した活動をしたいとの想いで熊本地震後、集まった地域のお母さんたちの集まりです。麹や大豆からみんなで作って、手作り味噌を販売したり、地元のイベントに手作りの漬物やお惣菜などの食事の出店をしたり、食を中心に様々な活動をされています。お昼近くには、次々と元気なお母さんたちが登場して、会場が賑やかになりました。そしてお昼ご飯は冷や汁や混ぜご飯、煮物や揚げ物、デザートまで全て手作りの品々が20種類近く並び、みなさん大変喜んで何度もお代わりされていました。参加していた方のひとりは、「元気組のお母さんたちは、この地域の宝だね!」とおっしゃっていました。

お腹いっぱい食べて、休憩するだろうと思いきや、子供も大人も食べ終わるとすぐに馬作りの作業を再開。初めてノミを手にする人も多かったようですが、丁寧な指導の下で、わからないところは大工さんに質問しながら、全員最後まで作り上げました。

最後に少し残った時間で、台所と居間の間の壁を取り壊しました。家主さんの希望で、ここを一間にしたいとのこと。

壁の取り壊しは子供たちが一番楽しみにしていた作業ですが、大人もとっても楽しそうでした。築年数が不明なこのお家。100年経っているという近所の方のお話でしたが、見た感じは昭和初期かなあという印象でした。でも、壁を取り壊したら、中から黒い土壁と竹小舞(昔ながらの土壁の下地)が出てきて、ここが建てた当初の外の壁だったことがわかりました。そして、増築などリフォームは施されていますが、やはり近所の方のおっしゃっていた「築100年以上」は正しいようです。急に100年前の暮らしが思い浮かび、家の記憶の一旦に触れた気がして一人感動しておりました。やっぱり古い家っていいですね!

コメント